アジャイル開発とは?アジャイル開発の手法から導入のポイントまで徹底解説!

アジャイル開発の基本概念から、スクラム・カンバン・XPなどのフレームワーク、メリット・デメリット、ウォーターフォールとの違い、導入方法、成功・失敗事例まで発注者向けに網羅的に解説。システム開発を安心して進めるための実践ガイドを提供します。

目次

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

アジャイル開発とは

アジャイル開発とは、システムを最初から完璧に作り込むのではなく、小さな単位で「作っては確認」を繰り返しながら、段階的に完成させていく開発手法です。

具体的には、2〜4週間といった短い期間で実際に動く機能を作り、その都度クライアントが確認していきます。このサイクルを繰り返すことで、「思っていたものと違う」という問題を早期に発見でき、要望の変更にもスムーズに対応できます。

結果として、無駄なコストや時間を削減しながら、本当に必要な機能を持ったシステムを完成させることができます。

アジャイル開発の定義

アジャイル開発は、アジャイルソフトウェア開発宣言という考え方に基づいています。この宣言では、決められた手順やツールに縛られるよりも、チーム内での対話を大切にすることを重視しています。

また、多数の仕様書を作ることよりも、実際に動くシステムをいち早く見せることを優先します。最初に立てた計画を守り通すことよりも、状況の変化に柔軟に対応することが重要という考えがあるためです。

こうした価値観により、発注者と開発者が対等な立場で協力しながらプロジェクトを進められる環境が生まれます。

ウォーターフォール開発との違い

アジャイル開発の特徴をより理解するために、従来から広く使われてきたウォーターフォール開発と比較してみましょう。

ウォーターフォール開発は、要件定義から設計、実装、テストまでを順番に進めていく手法です。最初に詳細な計画を立て、基本的にはその計画に沿って進めます。関係者とのコミュニケーションは各工程の区切りで行うため、途中で認識のズレが生じても気づきにくい面があります。

対してアジャイル開発は、定期的なコミュニケーションを通じて認識のズレを早期に修正できるのが大きな違いです。

どちらが優れているわけではなく、プロジェクトの性質によって使い分けることが大切です。仕様が明確で変化が少ないプロジェクトにはウォーターフォールが適しており、環境の変化が激しく素早い改善が必要な場合はアジャイルが効果を発揮します。

なお、ウォータフォール開発について詳しく知りたい方は、システム開発のウォーターフォール開発とは?アジャイル開発との違いやメリット・デメリットを徹底解説 の記事をご覧ください。

アジャイル開発の代表的な3つのフレームワーク

スクラム(SCRUM)

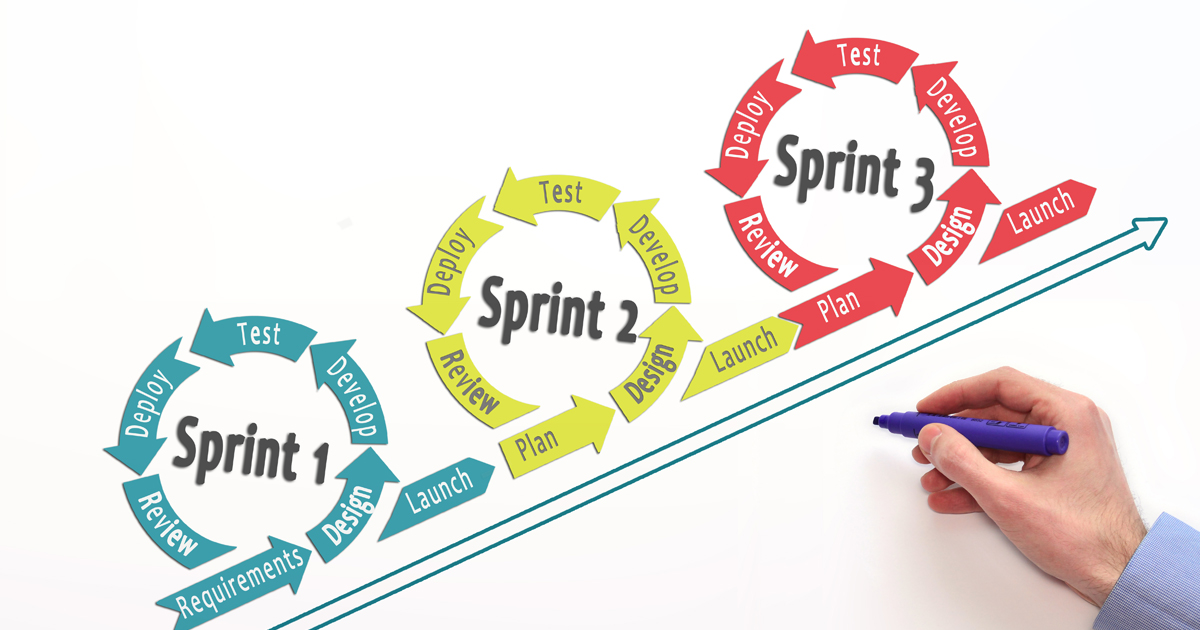

スクラムは、アジャイル開発の中で最も広く使われているフレームワークです。「スプリント」と呼ばれる2〜4週間の期間を設定し、その中で計画、開発、確認までを完結させます。

各スプリントの終わりには必ず動作する機能を納品するため、進捗が目に見える形で確認できます。スプリント終了時には次に取り組む機能の優先順位を見直すため、状況に応じて柔軟に対応しながら価値を届け続けることができます。

カンバン(Kanban)

カンバンは、作業の流れを視覚的に管理するフレームワークです。「やること」「進行中」「完了」といったボードを使ってタスクの状態を可視化し、チーム全員が今何をしているかを一目で把握できます。

同時に進める作業の数を制限することで、特定の工程に負荷が集中するのを防ぎます。スクラムのように期間を区切らず、完成した機能から順次リリースできるため、継続的に成果物を届けたい場合に適しています。

XP(エクストリーム・プログラミング)

XP(エクストリーム・プログラミング)は、品質の高さを重視するフレームワークです。開発前にテストを作成してから実装を進める手法や、2人のエンジニアが1つの画面を見ながら一緒にコードを書く「ペアプログラミング」という手法があります。

また、作成したプログラムを頻繁に統合してテストを自動実行することで、不具合を早期に発見できます。これらの対応により、品質を確保しながら頻繁にリリースを行うことが可能になります。

アジャイル開発のメリットとデメリット

アジャイル開発のメリット

変化に柔軟に対応可能

1つ目のメリットは、市場の変化や顧客の要望に応じて素早く軌道修正できることです。従来の開発手法では、最初に立てた長期計画に沿って進めるため、途中で「この機能は不要になった」「別の機能を優先したい」と思っても変更が困難でした。

しかしアジャイル開発では、短い期間ごとに優先順位を見直すことができるため、ビジネス環境の変化に即座に対応できます。

早い段階で価値を提供

2つ目のメリットは、開発の初期段階から実際に使える成果物を提供できることです。従来の開発では、すべての機能が完成するまで何も使えない状態が続きますが、アジャイル開発では短い期間ごとに動く機能を納品します。そのため、ユーザーは早い段階から実際にシステムを使い始めることが可能となり、投資効果を早期に実感できます。

また、実際に使ってもらったフィードバックをもとに次の開発に反映できるため、本当に必要な機能を優先的に作り込むことができます。

アジャイル開発のデメリット

自立したメンバー構成でないと成果が出にくい

1つ目のデメリットは、チームメンバーの自主性と経験が求められることです。アジャイル開発では、細かい指示を待つというよりは、メンバー一人ひとりが主体的に判断して動くことが前提となります。

そのため、経験が浅いメンバーばかりのチームでは、どう進めるべきか迷ってしまい、スムーズに開発が進まないことがあります。特に、優先順位の判断や技術的な意思決定が必要な場面では、経験豊富なメンバーのサポートが不可欠です。

コミュニケーションが円滑でないと機能しにくい

2つ目のデメリットは、頻繁なコミュニケーションが必須となることです。アジャイル開発では、チーム内での日々の情報共有や、顧客との定期的な確認作業が欠かせません。認識のズレを防ぐためには、こまめなやりとりを継続する必要があります。

特にリモート環境では、対面と比べて意思疎通がしづらくなるため、意識的に情報を共有する仕組みを作らなければなりません。コミュニケーションが滞ると、プロジェクト全体の進行に支障をきたすリスクが高まります。

アジャイル開発が現場に必要とされる2つの理由

変化に対応するため

1つ目の理由は、現代のビジネス環境が急速に変化しているためです。顧客のニーズは頻繁に変わり、新しい競合が次々と登場し、技術の進化も目まぐるしいスピードで進んでいます。このような状況では、最初に作った長期計画をそのまま実行し続けることはリスクが高く、計画通りに完成した頃には市場のニーズとズレてしまう可能性があります。

アジャイル開発は、こうした環境の変化に素早く適応できる柔軟性を持っています。短い期間で成果を確認しながら進めるため、状況に応じて優先順位を変更し、本当に必要な機能に注力できます。変化をリスクではなく、チャンスとして活かせるのがアジャイル開発なのです。

顧客価値を最大化しながら届けるため

2つ目の理由は、顧客が本当に求める価値を確実に届けるためです。市場の変化が早く、顧客のニーズも頻繁に変わる現代では、最初に決めた仕様通りに作ることよりも、常に顧客と向き合い続けることが重要です。完璧なシステムを時間をかけて作り上げても、リリースする頃には顧客の求めるものが変わっている可能性があるからです。

アジャイル開発では、短い期間で実際に動くものを提供し、顧客からのフィードバックをすぐに次の開発に反映します。このサイクルを繰り返すことで、顧客が本当に必要としているものに少しずつ近づけていくことができます。結果として、無駄な機能を作らず、顧客にとっての価値を最大化することに繋がります。

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

アジャイル開発の導入・取り組み方

要件定義フェーズの進め方

プロジェクト開始時のキックオフミーティングでは、経営層やプロジェクトメンバーを交え、システムのビジョンやKPI、想定するユーザー体験について詳細に議論します。この場で発注者はゴールやスコープを明確にし、優先度の高い機能を洗い出します。

続いて、各機能に対して必要な工数や成果物イメージを提示し、スプリント単位で納品可能な範囲を設計します。この成果をもとに、成果物と工数を組み合わせたフェーズ単位の契約モデルを構築し、発注者とベンダー間でコスト透明性を確保します。

ガバナンスと役割分担

発注者側にはプロダクトオーナーを一名任命することを推奨します。プロダクトオーナーは機能の優先度を決定し、ビジネス要件の変化に応じてイテレーション計画を更新する責任を担います。システム開発会社側ではスクラムマスターがチームのプロセス運営を支援し、開発チームが集中して作業できる環境を整えます。さらに、開発チームはデベロッパーとテスターが緊密に連携し、品質に関する課題を早期に発見・解決できる体制を確立します。

コスト管理と請求フロー

アジャイル開発では、スプリントごとに見積もりを行い、完了後に請求を行うモデルが基本です。発注者は請求時に完了した機能のリストと成果物を確認し、承認後に支払いを行います。追加要件が発生する場合は、要件変更をチケット化し、必要な工数を再評価したうえで発注者の承認を得てから開発を開始します。このプロセスにより、コスト超過のリスクを抑制しながら、必要に応じた調整が可能になります。

品質担保と検収の進め方

品質担保の第一歩はDefinition of Done(DoD)の策定です。DoDにはコードレビューや単体テスト、自動テストの成功基準を含め、何をもって「完了」とみなすかを明確に定義します。開発中は継続的インテグレーション(CI)ツールを用いて自動テストを実行し、その結果を発注者にレポートします。レビュー会議では自動テストレポートを参照しながら品質状況を確認し、必要に応じて改善策を講じることで高い品質を維持します。

知っておきたいアジャイル開発の成功事例

事例A:大手ECサイトのリリース高速化による売上機会拡大

大手ECサイトのA社は、従来は半年に一度の大型リリースを行っていましたが、競合他社との激しい市場競争の中で新機能の提供が遅れ、機会損失が顕在化していました。

そこでA社はアジャイル開発を導入し、まず2週間のスプリントで基幹カート機能の概念実証を実施しました。その成果を経営層に提示したところ好評を得たため、月次リリース体制に移行することになりました。移行後は、新規キャンペーン機能やUI改善を各スプリントごとに展開していき、リリース速度が従来の2倍に向上しました。

その結果、リリース直後の購買率が平均15%向上し、年間で約2億円の売上増に貢献しました。

事例B:社内基幹システム刷新で工数30%削減

製造業のB社は、老朽化した社内基幹システムを刷新するプロジェクトを計画していましたが、要件変更が頻繁に発生することが予想され、従来のウォーターフォール型で進めた場合のコスト膨張が懸念されていました。

そこでB社はスクラム開発を採用し、3週間を1スプリントとするサイクルを設定しました。各スプリントで要件検証と優先度見直しを行いながら進行させ、開発開始から最初の2スプリントで主要機能の概念実証を完了しました。この段階で発注側とベンダー側の認識のズレを早期に解消できたため、後続のスプリントでは不要な機能の開発を避けることができました。

結果的に総工数を約30%削減し、想定予算内でプロジェクトを完了することができました。

アジャイル開発に失敗してしまうケース

情報共有が滞り、認識齟齬が生まれている

チームメンバー間のコミュニケーションが不足していると、アジャイル開発は失敗しやすくなります。ここでいうメンバーとは、開発チームだけでなく、発注者・クライアントを含めたプロジェクトに関わるすべての人を指します。このメンバー間で情報共有が滞ると、それぞれが異なる理解のまま進めてしまい、後になって大きな手戻りが発生します。

アジャイル開発で重要なのは、相手の意見を尊重するだけでなく、率直に提案や指摘ができる環境です。「これはおかしいのでは」「別の方法もあるのでは」といった意見を気軽に言い合えなければ、問題が表面化せず、失敗のリスクが高まります。批判ではなく、より良いものを作るための活発な議論ができる風通しの良さが求められます。

スクラムマスターやリーダーの役割が曖昧になっている

スクラムマスターやプロダクトオーナーといったリーダーが役割を果たせていない場合も、アジャイル開発は失敗しやすくなります。

これらのリーダーは、開発チームの方向性を定めたり、スケジュールの管理・調整を行う重要な役割を担っています。しかし、リーダーが適切に機能しなければ、開発期間が延びたり、顧客が求めるものとは違う製品ができあがってしまう可能性があります。

リーダーに任命された人は、自分の役割を明確に理解し、責任を持って意思決定を行う必要があります。特定の関係者の要望をすべて受け入れるのではなく、プロジェクト全体を見渡して優先順位を判断し、チームを正しい方向に導くことが求められます。

発注者側の協力が得られない

アジャイル開発では、発注者の積極的な関与が不可欠です。従来の開発では、発注者は最初に要件を伝えた後、完成まで待つだけでした。しかし、アジャイル開発では短い期間ごとに成果物を確認し、フィードバックを提供することで、本当に必要な機能を作り上げていきます。

発注者が「開発者に任せておけばいい」という姿勢では、アジャイル開発のメリットを活かせません。定期的なレビューへの参加や、優先順位の判断、仕様変更の意思決定など、発注者の協力があって初めて、望んでいるシステムが完成するのです。

アジャイル開発に関するよくある質問

Q1. アジャイル開発の予算目安は?

アジャイル開発を初めて導入する場合、まずは2〜4週間程度のPoC(概念実証)フェーズを設けることを推奨します。この段階で得られたフィードバックを踏まえて、要件数と開発サイクル数、1サイクルあたりの平均工数から本開発の予算を概算します。具体的には、要件数×スプリント数×平均工数×時間単価で算出すると精度が高まります。

Q2. 社内リソースの巻き込み方は?

アジャイル開発では、発注者側にプロダクトオーナー(PO)を1名選任し、ビジネス要件や優先順位の最終意思決定を担ってもらいます。そのほかの関係者は、週次のスプリントレビューや必要に応じたスプリントプランニングに参加する形で情報共有を行えば、最小限の負荷で効果的にプロジェクトに関与できます。

Q3. アジャイルとウォーターフォールのハイブリッド運用は可能?

基幹システムのような大規模で要件が安定しやすい部分はウォーターフォール型で開発し、新規機能や追加機能はアジャイル開発で対応するといったハイブリッド運用は多くの企業で実績があります。この方式により、安定性と俊敏性を両立しつつ、リスクを分散させることが可能です。

Q4. アジャイル開発のKPIは何を設定すべき?

代表的なKPIとしては、ベロシティ(スプリントあたり完成したストーリーポイント数)、リードタイム(要求からリリースまでの期間)、リリース頻度、顧客満足度(CSAT)などがあります。発注者はビジネスゴールに合わせ、ROIやユーザーエンゲージメントを重視したKPIも併せて設定すると効果的です。

Q5. リモートチームでもアジャイルは機能する?

リモート環境下でも、オンラインボードツールやチャット、ビデオ会議を活用すればスタンドアップやレビューは問題なく実施できます。ただし、コミュニケーションに遅延が生じやすいため、定例会議の時間を短縮し、ドキュメントやボードを常に最新化する運用ルールを徹底することが重要です。

アジャイル開発を用いた安心・効果的な発注に向けて

本記事では、アジャイル開発が発注者にもたらすメリットや導入、実際の事例を発信してきました。最後に、発注担当者が安心して導入を進めるためのキーポイントを振り返ります。

まず、アジャイル開発の最大の魅力は短期リリースを繰り返すことでROIを早期に把握できる点です。1〜2週間ごとのスプリントで動く機能を提供し、ユーザーや社内からのフィードバックを即座に取り入れることで、投資対効果を確実に高められます。

次に、変化対応力の強化です。市場や要件が変わるたびに大規模な手戻りを起こすことなく、イテレーション計画を更新することでタイムリーに機能をリリースし、市場競争力を維持できます。

さらに、プロジェクトの透明性向上はステークホルダーの安心感を高めます。日次のスタンドアップと定期レビューを通じて開発状況を共有し、進捗や課題を見える化することで、連絡ミスや認識齟齬を防ぎます。

最後に、アジャイル開発導入を検討する発注者向けに、まずは短期のPoCフェーズを体験してみることをおすすめします。実際のプロジェクトでスプリントを回しながら得られる効果を体感し、最適な開発体制を構築していきましょう。

なお、システム開発の費用について詳しく知りたい方は、システム開発の費用相場は?抑えるコツや開発会社を選ぶポイントを解説 の記事をご覧ください。

作業時間削減

システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。

システム開発が可能に

アジャイル開発は秋霜堂へお任せください

システム開発の費用は、機能の規模や開発手法、依頼する会社によって変動します。適正な予算で理想のシステムを実現するためには、費用の内訳や見積もりの根拠を理解し、目的に合った選択を行う必要があります。

コストを抑えるためには、機能の優先順位を明確にし、段階的に導入を進めるスモールスタートや、内製化できる工程の見極めが有効です。また、ただ安いという理由だけで依頼先を選ぶのではなく、技術力・実績・サポート体制などを総合的に評価することが開発成功のポイントです。

秋霜堂では、要件定義から保守運用まで一気通貫で対応し、ビジネス成果に直結するシステム開発を支援しています。高い技術力を持つエンジニアが専属チームを組成し、柔軟かつスピーディーに対応いたしますので、Webシステムや業務システムの開発をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

作業時間削減

システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。

システム開発が可能に