システム開発のウォーターフォール開発とは?アジャイル開発との違いやメリット・デメリットを徹底解説

システム開発を検討されている企業の皆様にとって、「どのような開発手法を選ぶか」は、プロジェクトの成功を左右する重要な決定事項です。開発手法の選択を誤ると、予算オーバーや納期遅延、さらには期待していた成果が得られないという事態に陥る可能性があります。

現在、システム開発の現場では主に「ウォーターフォール開発」と「アジャイル開発」という2つの手法が使われています。特にウォーターフォール開発は、長年にわたって多くの企業で採用されてきた伝統的な手法です。しかし、ビジネス環境の変化が激しい現代において、ウォーターフォール開発には多くの課題があることも事実です。

本記事では、ウォーターフォール開発の仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説し、アジャイル開発との比較を通じて、どのような場合にどちらの手法を選ぶべきかを明確にします。また、実際の失敗事例と成功事例を交えながら、システム開発を成功に導くためのポイントをお伝えします。

目次

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

ウォーターフォール開発とは?

ウォーターフォール開発とは、システム開発を「滝(ウォーターフォール)」のように上から下へ一方向に進める開発手法です。各工程を順番に完了させてから次の工程に進むため、後戻りすることは基本的にありません。この手法は1970年代から使われており、特に大規模なシステム開発で多く採用されてきました。

ウォーターフォール開発の工程

ウォーターフォール開発は、一般的に以下の5つの工程で構成されています。

1. 要件定義(何を作るかを決める)

最初の工程では、お客様が「どんなシステムが欲しいのか」を詳細に決定します。画面のデザイン、機能、性能など、すべての要件をこの段階で固めます。要件定義書という文書にまとめ、これが開発の設計図となります。

2. 設計(どう作るかを決める)

要件定義で決めた内容をもとに、システムの構造や動作を設計します。データベースの構造、プログラムの処理フロー、画面レイアウトなど、技術的な詳細を決定します。

3. 実装(実際に作る)

設計書に従って、プログラマーが実際にコードを書いてシステムを構築します。この段階で初めて、動くシステムが形になります。

4. テスト(正しく動くか確認する)

完成したシステムが設計通りに動作するか、バグ(不具合)がないかを確認します。単体テスト、結合テスト、総合テストなど、段階的にテストを実施します。

5. リリース・運用(実際に使い始める)

すべてのテストが完了したら、システムを本番環境にリリースし、実際の業務で使用を開始します。

各工程の特徴

ウォーターフォール開発の最大の特徴は、各工程が完全に終わってから次に進むことです。例えば、要件定義が100%完了するまで設計には着手しません。これにより、各工程の成果物(要件定義書、設計書など)が明確になり、進捗管理がしやすいという利点があります。

しかし、この特徴は同時に大きな制約でもあります。一度工程を進めてしまうと、前の工程に戻って修正することが非常に困難で、多大なコストがかかってしまうのです。

ウォーターフォール開発の品質を支える「V字モデル」とは?

ウォーターフォール開発の品質管理において最も重要な概念が「V字モデル」です。このモデルは、開発の各工程(要件定義、基本設計、詳細設計)と、それに対応するテスト工程(受入テスト、結合テスト、単体テスト)をV字型に対比させたものです。

- 要件定義 ⇔ 受入テスト(UAT):顧客の要望通りに動くか?

- 基本設計 ⇔ 結合テスト:機能同士の連携は正しいか?

- 詳細設計 ⇔ 単体テスト:プログラム単体の動作は正しいか?

以前の工程で決めた定義に従って対応するテストを行うことで、抜け漏れのない品質保証が可能になります。この「検証可能性」の高さこそが、金融システムや社会インフラなどのミッションクリティカルな領域でウォーターフォールが選ばれ続ける理由です。

▼関連記事

システム開発のV字モデルとは?メリット・デメリットからアジャイル開発との違いまで解説

ウォーターフォール開発のメリット

ウォーターフォール開発には、長年多くの企業で採用されてきた理由があります。ここでは、主なメリットを3つご紹介します。

1. 計画の明確性

ウォーターフォール開発の最大のメリットは、プロジェクトの全体像が最初から明確になることです。要件定義の段階で「何を作るか」を完全に決定するため、完成時のシステムがどのようなものになるかが予測できます。

これは、経営層への説明や社内承認を得る際に大きな利点となります。「このシステムを導入すると、こんな機能が使えるようになります」と具体的に説明できるため、投資判断がしやすくなるのです。

2. 予算管理のしやすさ

各工程の作業内容が明確なため、必要な人員や期間を正確に見積もることができます。これにより、プロジェクト全体の予算を最初に確定させることが可能です。

例えば、「要件定義に2ヶ月、設計に3ヶ月、実装に6ヶ月」といった具合に、各工程の期間と必要な人員を積み上げることで、総額が算出できます。予算が固定されることは、経理部門や経営層にとって安心材料となります。

3. 大規模プロジェクトでの管理体制

ウォーターフォール開発では、各工程で必要なスキルセットが明確に分かれています。要件定義は業務分析の専門家、設計はシステム設計者、実装はプログラマーと、それぞれの専門家が順番に作業を行います。

この明確な役割分担により、大人数が関わる大規模プロジェクトでも、誰が何を担当するかが明確になり、プロジェクト管理がしやすくなります。また、各工程の成果物(文書)が次の工程への引き継ぎ資料となるため、担当者が変わっても作業を継続できます。

これらのメリットにより、ウォーターフォール開発は特に以下のような場合に適していると言えます。

- 要件が明確で変更の可能性が低い

- 予算や納期を厳密に管理する必要がある

- 多数の関係者が関わる大規模プロジェクト

しかし、現代のビジネス環境では、これらのメリットを活かせる場面は限られてきているのが実情です。

ウォーターフォール開発のデメリット

ウォーターフォール開発は確かに計画性に優れた手法ですが、変化の激しい現代のビジネス環境では、多くの課題を抱えています。ここでは、主なデメリットを4つ詳しく解説します。

1. 変更への対応の難しさ

ウォーターフォール開発の最大の弱点は、一度決めたことを変更するのが極めて困難なことです。例えば、実装段階で「やっぱりこの機能を追加したい」と思っても、要件定義まで戻ってやり直す必要があります。

実際のビジネスでは、開発中に市場環境が変わったり、競合他社が新サービスを出したり、法規制が変更されたりすることは珍しくありません。しかし、ウォーターフォール開発では、こうした変化に柔軟に対応できないのです。

変更を行う場合、以下のような大きなコストが発生します。

- すでに作成した文書(要件定義書、設計書)の修正

- 完了した工程のやり直し

- スケジュールの大幅な遅延

- 追加費用の発生

2. リリースまでの時間の長さ

ウォーターフォール開発では、すべての工程が完了するまでシステムを使うことができません。プロジェクト開始から1年後にようやく動くシステムが見られる、ということも珍しくありません。

この長い開発期間は、以下のような問題を引き起こします。

- 投資効果が見えるまでに時間がかかる

- 開発中に業務要件が変わってしまう可能性

- 完成時には時代遅れのシステムになるリスク

- モチベーションの維持が困難

3. ユーザーフィードバックの遅さ

実際にシステムを使うユーザーが触れるのは、開発の最終段階になってからです。そのため、「思っていたのと違う」「使いにくい」といった問題が、プロジェクトの終盤になって初めて発覚することがあります。

要件定義の段階で、すべての使い勝手を想像して決めることは不可能です。実際に画面を操作してみて初めて気づく改善点は必ずあります。しかし、ウォーターフォール開発では、こうしたフィードバックを早期に得ることができません。

4. リスクの発見の遅れ

このような問題が後期に発見されると、大幅な手戻りや納期遅延、追加コストの発生を招き、最悪の場合はプロジェクトそのものが失敗に終わってしまいます。

こうしたリスクは、特に以下のような現代的なプロジェクトにおいて致命的となります。

- スタートアップや新規事業など、要件が流動的なプロジェクト

- ユーザー体験(UX)を重視するサービス

- 市場の変化が激しい分野でのシステム開発

- 革新的な技術を使った挑戦的なプロジェクト

ウォーターフォール開発に向いているプロジェクト

ウォーターフォール開発にはメリットとデメリットがありますが、プロジェクトの性質によっては、現在でも最適な選択肢となり得ます。具体的には、以下のようなプロジェクトに適しています。

要件が初めから明確に定義されているプロジェクト

作るべき機能や仕様が最初からはっきりしており、開発途中で変更される可能性が低いプロジェクトです。ゴールが固定されているため、ウォーターフォール開発の「計画通りの遂行力」を最大限に発揮できます。

品質や安全性が高く求められるプロジェクト

人命に関わる医療システムや、社会インフラとなる金融システムなど、バグや停止が許されないシステム開発では、テスト工程が厳密に定義されているウォーターフォール開発が適しています。前述のV字モデルに基づき、各工程で確実な検証を行うことで、高い品質を担保できるためです。

長期・大規模な開発が前提となるプロジェクト

関わるエンジニアが数十人〜数百人規模になるプロジェクトでは、アジャイル開発のような自律的なチーム運営よりも、ウォーターフォール開発のようなトップダウン型の管理が機能します。計画と役割分担を明確にすることで、大人数でも混乱なくプロジェクトを進めることができます。

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

ウォーターフォール開発とアジャイル開発との徹底比較

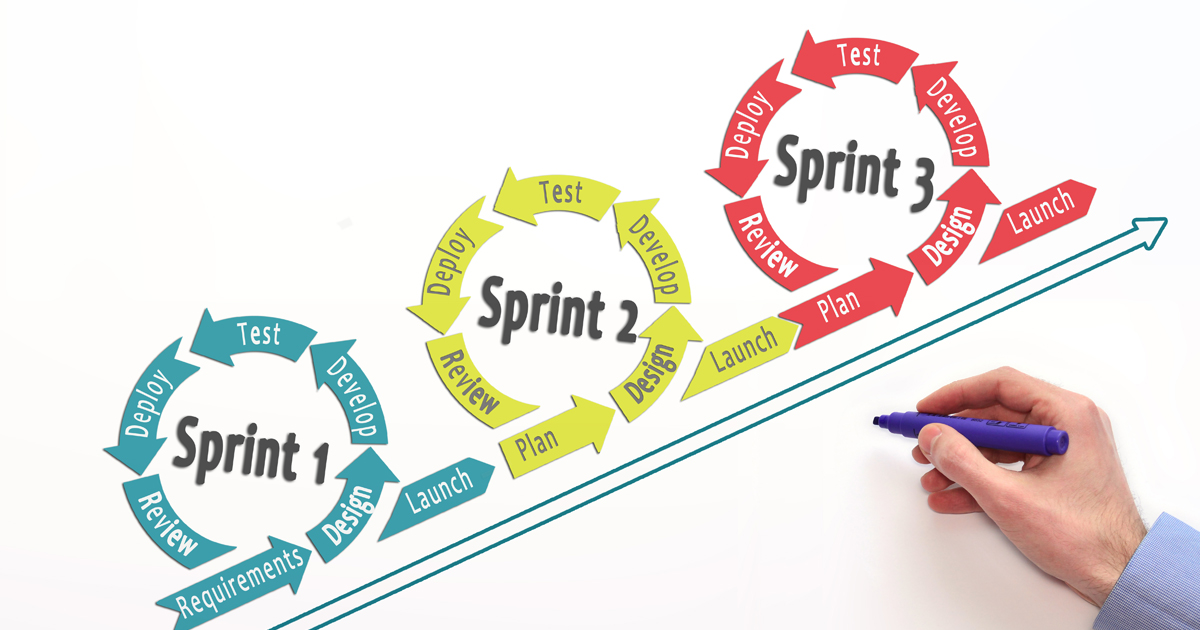

ウォーターフォール開発の課題を解決するために生まれたのが「アジャイル開発」です。ここでは、両者を5つの観点から徹底的に比較し、それぞれの特徴を明らかにします。

1. 開発プロセスの違い

ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | |

|---|---|---|

実施方法 | 各工程を順番に、一度だけ実施 | 短期間(通常2〜4週間)の開発サイクルを繰り返す |

進め方 | 全体を最初に計画し、計画通りに進める | 各サイクルで「計画→開発→テスト→リリース」を実施 |

特徴 | 完成まで後戻りしない | 常に改善を繰り返しながら進める |

アジャイル開発では、小さな機能から順番に作り、定期的に動くシステムを確認できます。これにより、早期に問題を発見し、軌道修正することが可能です。

2. 柔軟性の違い

ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | |

|---|---|---|

変更への考え | 変更は「悪」として、できるだけ避ける | 変更を「改善の機会」として歓迎 |

変更時の影響 | 変更には大きなコストと時間がかかる | 各サイクルで要件の見直しが可能 |

重視する点 | 最初の計画を守ることが重要 | ビジネス環境の変化に素早く対応 |

例えば、開発中に「この機能よりも、別の機能の方が重要だ」と気づいた場合、アジャイル開発なら次のサイクルですぐに方向転換できます。一方、ウォーターフォール開発では、大幅な手戻りが必要になります。

3. コミュニケーションの違い

ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | |

|---|---|---|

情報共有 | 詳細な文書(要件定義書、設計書)で情報を共有 | 日常的な対話とミーティングを重視 |

工程間 | 工程間の引き継ぎは文書ベース | 開発チームとユーザーが密にコミュニケーション |

意思決定 | 形式的な承認プロセスが多い | 動くシステムを見ながら議論 |

アジャイル開発では、「百聞は一見に如かず」の精神で、実際に動くシステムを見ながら改善点を話し合います。これにより、認識のズレを防ぎ、本当に使いやすいシステムを作ることができます。

4. 成果物の提供方法の違い

ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | |

|---|---|---|

リリース方法 | すべての機能が完成してから一度にリリース | 重要な機能から順番にリリース |

投資効果 | 投資効果が見えるまでに長期間かかる | 早期に投資効果を実感できる |

リスク管理 | 大きなリスクを最後まで抱える | リスクを分散し、早期に発見・対処 |

アジャイル開発では、最も重要な機能から先に作るため、プロジェクトの途中でも業務改善効果を実感できます。また、もし途中で予算や方針が変わっても、すでに完成した機能は使い続けることができます。

5. 適用プロジェクトの違い

ウォーターフォール開発が適している場合 | アジャイル開発が適している場合 | |

|---|---|---|

要件 | 要件が明確で、今後も変わらない | 要件が流動的で、使いながら改善したい |

制約 | 法規制などで仕様が厳密に決まっている | 早期にサービスを開始したい |

特性 | 大人数での役割分担が必要な超大規模プロジェクト | ユーザーの反応を見ながら機能を追加したい |

比較のまとめ

現代のビジネス環境を考えると、ほとんどのケースでアジャイル開発の方が適していると言えます。市場の変化が速く、ユーザーのニーズも多様化している今、柔軟性と速度を重視するアジャイル開発は、ビジネスの成功に直結します。

ただし、アジャイル開発にも「計画が立てにくい」「予算が変動する可能性がある」といったデメリットはあります。重要なのは、プロジェクトの特性を理解し、適切な手法を選択することです。

ウォーターフォール開発の失敗事例

ここでは、実際にウォーターフォール開発で失敗してしまった事例をご紹介します。この事例から、ウォーターフォール開発が抱える構造的な問題を理解していただければと思います。

事例:大手小売業の在庫管理システム刷新プロジェクト

ある大手小売業のA社は、老朽化した在庫管理システムの全面刷新を決定しました。全国200店舗で使用する基幹システムのため、慎重を期してウォーターフォール開発を採用。総予算3億円、開発期間2年という大規模プロジェクトでした。

プロジェクトの経緯

1年目:要件定義と設計

- 全店舗へのヒアリングを実施し、膨大な要件定義書を作成

- 現行業務をすべて新システムに移行する前提で設計

- この時点で予算の40%を消費

1年6ヶ月目:実装とテスト開始

- ようやく開発チームがコーディングを開始

- テスト段階で重大な問題が発覚

発覚した問題

- 店舗によって業務フローが微妙に異なり、統一システムでは対応困難

- 開発中にECサイトが急成長し、在庫管理の考え方が根本的に変化

- 新しい決済方法(QRコード決済など)への対応が設計に含まれていない

失敗の原因分析

この事例から、ウォーターフォール開発特有の失敗パターンが見えてきます。

1. 要件定義の限界:すべてを予測することは不可能

2年前に定義した要件が、完成時には時代遅れになっていました。特に、ECサイトの急成長やキャッシュレス決済の普及など、小売業界の変化は予測を超えるものでした。ウォーターフォール開発では、こうした変化に対応する仕組みがありません。

2. 現場の声が届かない:文書化の弊害

要件定義書は1000ページを超える膨大なものでしたが、実際の現場の細かなニーズは文書化しきれませんでした。「こんな時はどうする?」という例外処理が山ほどあり、それらは実際にシステムを使ってみて初めて分かることでした。

3. 引き返せない恐怖:沈没コストの呪縛

問題が明らかになった時点で、すでに予算の70%を使い切っていました。「ここまで来たら完成させるしかない」という判断で突き進んだ結果、使いにくいシステムが完成してしまいました。

プロジェクトの結末

最終的に、A社は以下のような苦渋の決断を迫られました。

- 追加予算1億円を投入して、最低限の修正を実施

- 一部店舗では新システムの導入を見送り、旧システムを継続使用

- 完成から1年後、さらなる改修プロジェクトを立ち上げ

最終的な損失

- 当初予算の1.5倍(4.5億円)のコスト

- 3年間の開発期間(当初計画の1.5倍)

- 現場スタッフのモチベーション低下

- 競合他社に対する競争力の低下

教訓:なぜアジャイル開発なら防げたか

もしこのプロジェクトでアジャイル開発を採用していれば、以下のような効果を期待できたかもしません。

- 3ヶ月ごとに動くシステムを確認し、早期に問題を発見できた

- ECサイトの成長に合わせて、柔軟に要件を変更できた

- 一部の店舗で先行導入し、フィードバックを得られた

- 最悪の場合でも、完成した機能は活用できた

この事例は極端に見えるかもしれませんが、規模の違いはあれ、多くの企業で似たような失敗が繰り返されています。ウォーターフォール開発の構造的な問題は、プロジェクトの規模が大きくなるほど顕著に現れるのです。

アジャイル開発の成功事例

前章の失敗事例とは対照的に、アジャイル開発で成功を収めた事例をご紹介します。この事例から、変化に強い開発手法の重要性を理解していただければと思います。

事例:コンサルティング企業のSNSマーケティング支援ツール開発

東京のコンサルティング企業B社は、「SNSを活用した全く新しいマーケティング支援ツール」というアイデアを持っていました。しかし、前例のないサービスのため、具体的な機能や仕様は手探り状態。そこで、アジャイル開発を採用し、小さく始めて大きく育てる戦略を取りました。

第1フェーズ(最初の2ヶ月):MVP開発

- エンジニア2名の小規模チームでスタート

- 最小限の機能(SNS投稿の効果測定)のみを実装

- 2ヶ月で動くプロトタイプを完成

第2フェーズ(3〜6ヶ月目):ユーザーフィードバックによる改善

- 社内の営業チームが試験的に使用開始

- 「この機能があれば顧客に提案できる」という具体的な要望が続出

- 2週間ごとに新機能を追加リリース

第3フェーズ(7ヶ月目以降):本格的な事業化

- 好評を受けてエンジニアを6〜8名に増員

- 顧客の要望に応じて機能を柔軟に追加

- 月次でのアップデートを継続

成功の要因分析

1. 早期の価値提供:2ヶ月で成果を実感

ウォーターフォール開発なら1年以上かかる開発を、2ヶ月で最初の成果物として提供しました。このスピード感は、次のような好循環を生み出しています。

- 経営層が早期に投資効果を実感

- 開発チームのモチベーション向上

- 実際のユーザーフィードバックを早期に獲得

2. 柔軟な方向転換:市場の声に素早く対応

「投稿効果測定」から「競合分析」への方向転換は、ビジネスの成功を左右する重要な判断でした。アジャイル開発という手法を取り入れたからこそ、以下の柔軟な対応が可能となりました。

- 大きな手戻りなく方向転換が可能

- すでに開発した機能も無駄にならない

- 市場ニーズに最適化されたサービスを構築

3. リスクの最小化:小さく始めて確実に成長

最初は200万円、エンジニア2名という最小限の投資でスタートしました。成功の手応えを感じてから段階的に投資を拡大するこの戦略には、以下のメリットがあります。

- 失敗した場合の損失を最小限に抑制

- 成功の可能性を見極めてから本格投資

- 予算の効率的な活用

プロジェクトの成果

B社のSNSマーケティング支援ツールは、現在では以下の成果を上げています。

ビジネス成果

- リリースから1年で100社以上が利用

- 月額利用料による安定的な収益源を確立

- 当初計画を大きく上回る事業規模に成長

開発面での成果

- 2週間ごとのアップデートで常に最新のニーズに対応

- ユーザー満足度が非常に高い(継続率90%以上)

- 開発チームと営業チームの連携が密接

▼関連記事

アジャイル開発とは?アジャイル開発の手法から導入のポイントまで徹底解説!

ウォーターフォール開発では困難だった点

もしこのプロジェクトでウォーターフォール開発を採用していた場合、次のような事態に陥っていた可能性が高いでしょう。

- 要件定義に半年以上かかり、その間に市場が変化

- 「競合分析」のニーズに気づくのが1年後

- 方向転換に莫大なコストが発生

- 最悪の場合、市場ニーズに合わないサービスが完成

この成功事例は、不確実性の高いプロジェクトほどアジャイル開発が威力を発揮することを示しています。特に、新規事業や革新的なサービス開発では、アジャイル開発の採用が成功への近道となるのです。

TechBandが提供する柔軟なシステム開発とは

ウォーターフォール開発の課題となりがちな「変化への対応力」や「コストの硬直性」。秋霜堂の「TechBand」は、アジャイルなアプローチにより、こうした課題の解決に大きく貢献します。

一般的な受託開発が「納品」をゴールとするのに対し、TechBandはお客様の「システム開発部門」として機能します。事業への深い理解を持つ専属チームが、企画から運用まで伴走型で支援します。

特長は、フェーズに応じた柔軟なリソース調整です。検証段階は少人数でコストを抑え、成長期には体制を拡大するなど、状況に合わせて最適なチームを編成します。「作って終わり」ではなく、ビジネスの成功を共に目指すパートナーとして、貴社のDXを強力にサポートします。

システム開発でお悩みなら秋霜堂にお任せください

本記事をお読みいただき、ありがとうございました。 秋霜堂株式会社は、最先端のソフトウェア技術を用いたWebシステムやAI開発に強みを持つエンジニア集団です。TechBandサービスを通じて、お客様の「システム開発部門」として、ビジネスの成功を全力でサポートいたします。

こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください

- システム開発を検討しているが、何から始めればよいか分からない

- ウォーターフォール開発で失敗した経験があり、新しいアプローチを探している

- 変化の激しい市場で、柔軟に対応できるシステムが欲しい

- 信頼できる開発パートナーを探している

まずは、貴社の現状や課題をお聞かせください。最適な開発プランをご提案いたします。

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

作業時間削減

システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。

システム開発が可能に