システム開発のV字モデルとは?メリット・デメリットからアジャイル開発との違いまで解説

システム開発を成功させるためには、その進め方、つまり「開発モデル」を正しく選ぶことが非重要です。数ある開発モデルの中でも、特に品質を重視するプロジェクトにおいて採用されるのが「V字モデル」です。

この記事では、システム開発の基本ともいえるV字モデルとは何か、その具体的な工程、メリット・デメリット、そして他の開発モデルとの違いまで解説します。

目次

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

V字モデルとは?

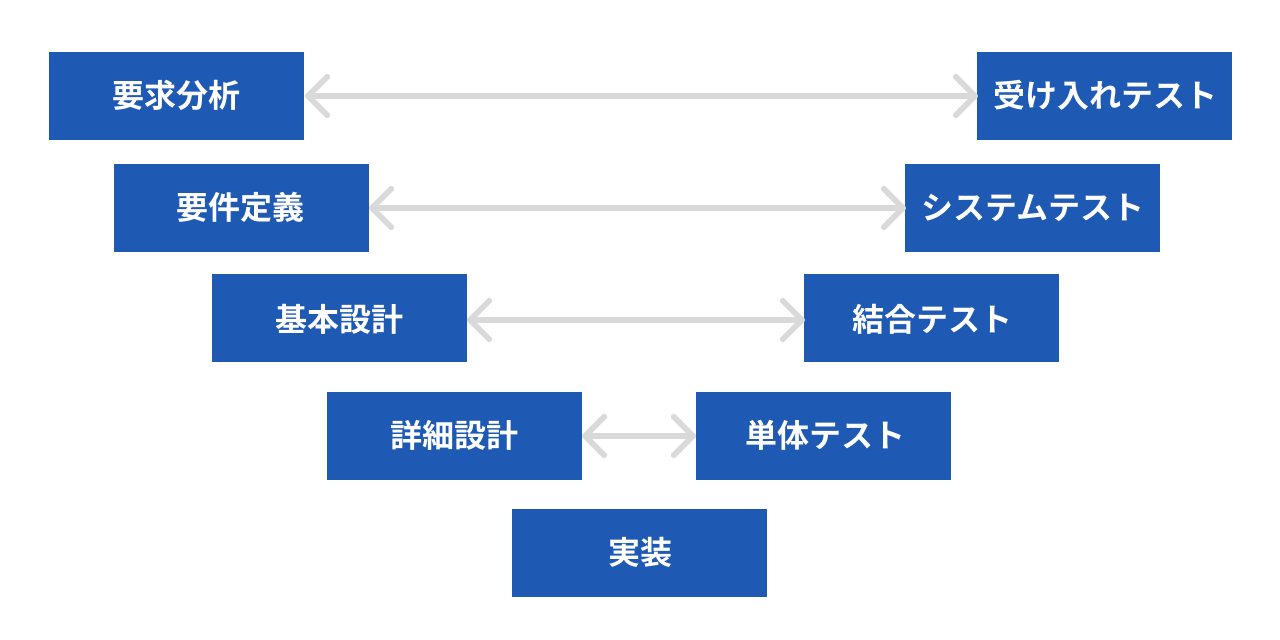

V字モデルは、システム開発の進め方を定めたルールの一つで、特に「テスト(検証作業)」を重視し、品質の高いシステムを確実に作り上げることを目的としています。開発の工程とテストの工程が、アルファベットの「V」の字を描くように対応していることから、この名前が付けられました。

ウォーターフォールモデルとの関係性

V字モデルを理解するために、まずはその元になった「ウォーターフォールモデル」について簡単に触れておきましょう。

ウォーターフォールモデルは、まるで滝の水が上から下へ流れるように、

1.要件定義(何を作るか決める)

2.設計(どう作るか決める)

3.実装(実際に作る)

4.テスト(正しく動くか確認する)

という工程を順番に進めていく、最も古典的でシンプルな開発モデルです。原則として、前の工程に戻ることはしません。

V字モデルは、このウォーターフォールモデルの親戚のようなもので、特に最終工程である「テスト」をより強化し、具体的にした派生モデルと考えると分かりやすいでしょう。「何を作るか決める」段階で、「何ができたら完成とするか」というテスト内容も同時に考えておくことで、品質をより高めようとするのがV字モデルの大きな特徴です。

▼関連記事

システム開発のウォーターフォール開発とは?アジャイル開発との違いやメリット・デメリットを徹底解説

V字モデルの具体的な開発・テスト工程と各フェーズの対応

V字モデルの最大の特徴は、開発工程(V字の左側)とテスト工程(V字の右側)が、それぞれ対になっている点です。ここでは、具体的にどのような流れで開発とテストが進んでいくのかを見ていきましょう。

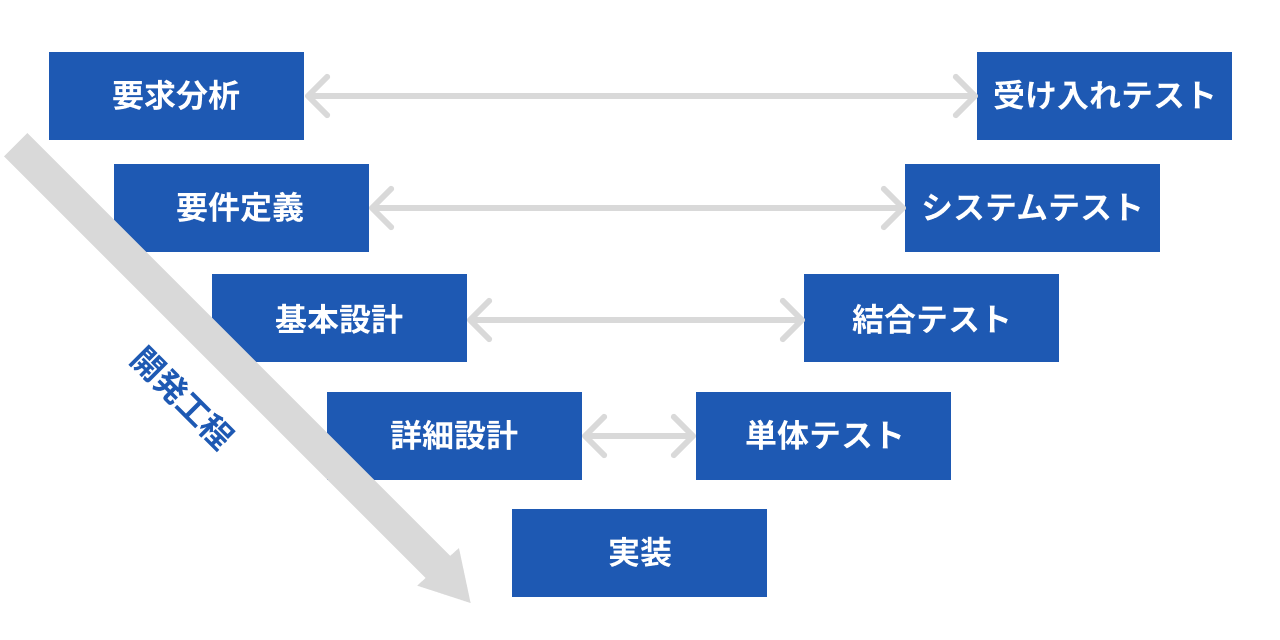

上流から下流への開発工程(V字の左側)

V字の左側は、システムを具体的に形にしていく「開発工程」です。上流(計画段階)から下流(製造段階)へと進んでいきます。家づくりで例えるなら、お客様の要望を聞き、設計図を描き、実際に大工さんが家を建てるまでの流れです。

要求分析・要件定義

お客様が「どんなシステムを作りたいか」という要望をヒアリングし、システムの目的や必要な機能を明確にする工程です。ここで作成される「要件定義書」が、プロジェクト全体のゴールを示す最も重要な書類となります。

基本設計(外部設計)

要件定義書を元に、システムの基本的な機能や、ユーザーが直接目にする画面のレイアウト、操作方法などを決める工程です。いわば、家の「間取り図」を作る段階にあたります。

詳細設計(内部設計)

基本設計を元に、ユーザーからは見えないシステム内部の動きや、プログラムの処理方法など、より専門的で細かい部分を決める工程です。プログラマーが作業するための、詳細な「工事用の設計図」とイメージしてください。

実装

詳細設計書に基づき、プログラマーが実際にプログラミング言語を使ってシステムを組み立てていく作業です。

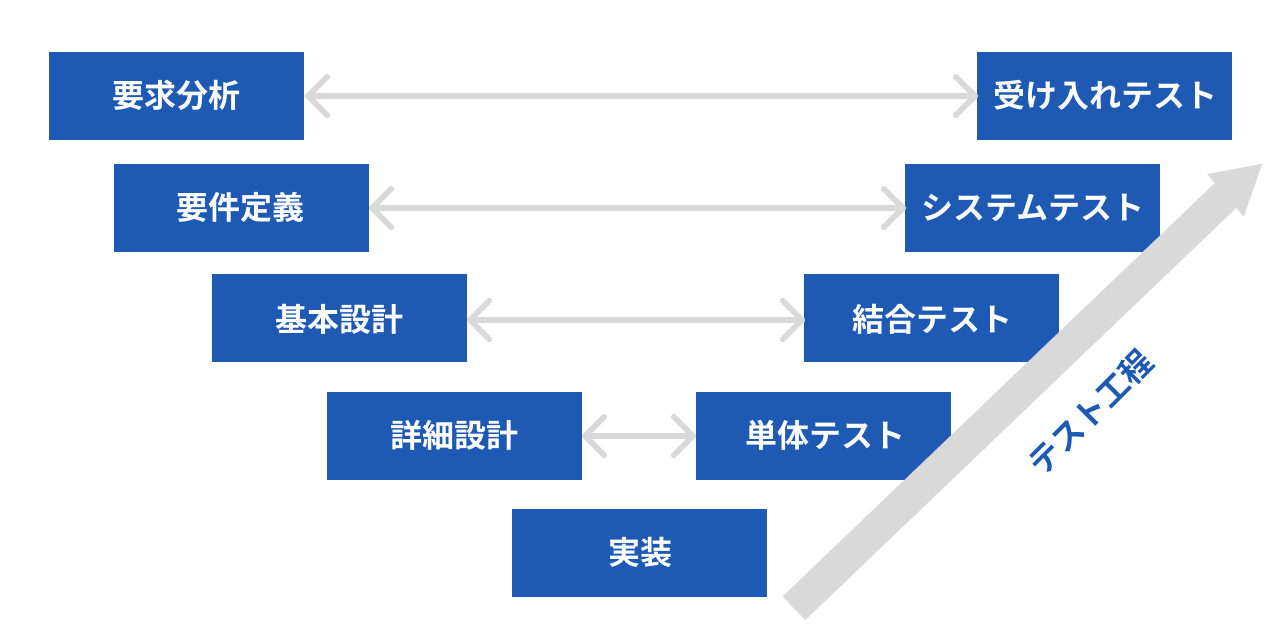

下流から上流へのテスト工程(V字の右側)

単体テスト

プログラムの最小単位である「部品(モジュール)」が、一つひとつ設計書通りに正しく動くかを確認するテストです。例えば、「ログインボタン」という部品が、クリックされたら正しく反応するか、といったレベルの検証を行います。

結合テスト

単体テストをクリアした部品を複数組み合わせて、それらがうまく連携して動作するかを確認するテストです。「ユーザーIDとパスワードを入力してログインボタンを押したら、マイページに移動する」といった一連の流れを検証します。

システムテスト

すべての部品を結合したシステム全体が、要件を満たしているかを確認するテストです。機能だけでなく、使いやすさや、たくさんの人が同時にアクセスした際の耐久性なども含めて、完成品として問題がないかを総合的にチェックします。

受入テスト

最終的に、発注者(お客様)が、最初の要望(要件定義)通りにシステムが完成しているかを確認するテストです。このテストに合格して初めて、システムは「完成」となり、納品されます。

開発工程とテスト工程の対応関係

V字モデルが「V」の字である理由は、この開発工程とテスト工程に明確な対応関係があるからです。「何を基準にテストを行うか」が、各段階で決められています。

開発工程 | 作成する主な書類 | 対応するテスト工程 | テストの目的 |

|---|---|---|---|

要件定義 | 要件定義書 | 受入テスト | 最初の要望(要件)をすべて満たしているか |

基本設計 | 基本設計書 | システムテスト | システム全体が設計通りに正しく動作するか |

詳細設計 | 詳細設計書 | 結合テスト | 組み合わせた部品が設計通りに連携するか |

実装 | プログラム | 単体テスト | 個々の部品が仕様通りに動作するか |

このように、V字の左側で作成した書類が、右側のテストを行う際の「答え合わせのシート」になり、「何を確認すればよいか」が明確になり、品質の高いシステム開発が実現できるのです。

V字モデルを採用する4つの主要なメリット

計画的に開発を進め、品質を重視するV字モデルには、多くのメリットがあります。ここでは、代表的な4つのメリットをご紹介します。

品質の向上と手戻りリスクの軽減

「単体テストではここを検証する」「結合テストではあそこを検証する」というように、各テスト工程で確認すべき範囲が明確に分けられています。

テストの重複や「誰も確認していなかった」といった抜け漏れを防ぐことができます。担当者ごとの責任範囲もはっきりするため、網羅的で効率的な品質保証が可能になります。

テスト範囲と責任の明確化による抜け漏れ防止

V字モデルは、「要件定義が終わったら次は基本設計」というように、各工程の開始と終了が明確です。そのため、プロジェクト全体の進捗状況を非常に把握しやすくなります。

「今、全体のどのあたりまで進んでいるのか」「スケジュール通りに進んでいるか」が分かりやすいため、人員の計画や予算の見積もりもしやすいというメリットがあります。

進捗管理の容易さと計画性の高さ

V字モデルは、「要件定義が終わったら次は基本設計」というように、各工程の開始と終了が明確です。そのため、プロジェクト全体の進捗状況を非常に把握しやすくなります。

「今、全体のどのあたりまで進んでいるのか」「スケジュール通りに進んでいるか」が分かりやすいため、人員の計画や予算の見積もりもしやすいというメリットがあります。

開発チームとテストチーム間の連携促進

開発チームは「設計書」というゴールに向かってシステムを作り、テストチームはその同じ「設計書」を元にテストの準備を行います。双方が同じドキュメントを基準に作業を進めるため、「こんな機能だとは思わなかった」といった仕様に関する認識のズレが起こりにくくなります。

開発とテストのスムーズな連携が促進されます。

V字モデルの注意すべき3つのデメリットと課題

多くのメリットがある一方で、V字モデルには注意すべきデメリットも存在します。プロジェクトの特性によっては、V字モデルが不向きな場合もあります。

仕様変更への柔軟性が低い

V字モデルは、滝の水が元に戻れないのと同じで、原則として後の工程から前の工程へ戻ることを想定していません。そのため、開発の途中で「やっぱりこんな機能を追加したい」「画面のデザインを大きく変えたい」といった仕様変更が発生した場合、柔軟に対応することが非常に困難です。

変更するためには、計画全体を大きく見直す必要があり、多大な時間とコストがかかってしまいます。

上流工程のミスが致命的になるリスク

開発とテストが対応しているとはいえ、最初の「要件定義」や「基本設計」といった上流工程で大きな間違いがあると、それが発覚するのは開発終盤の「システムテスト」や「受入テスト」の段階になってしまいます。家づくりで言えば、完成間近になってから「実は間取りの設計が根本的に間違っていた」と気づくようなものです。

この段階での修正は非常に大規模になり、プロジェクトに致命的な影響を与えるリスクがあります。

大規模・複雑なプロジェクトへの不適合

開発期間が数年にわたるような大規模プロジェクトの場合、最初に立てた計画が、完成する頃には世の中のニーズと合わなくなってしまう可能性があります。例えば、スマートフォンアプリの開発でV字モデルを採用し、1年かけてじっくり開発した結果、完成した頃には競合のアプリが次々と新しい機能を追加していて、すっかり時代遅れになっていた、という事態も起こり得ます。

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

V字モデルが向いている・向いていないプロジェクトの特徴

メリットとデメリットを踏まえると、V字モデルがどのようなプロジェクトに適しているのかが見えてきます。

V字モデルが効果的なプロジェクトの特徴

V字モデルは、以下のような特徴を持つプロジェクトでその真価を発揮します。

・要件が明確で、途中で変更される可能性が低いプロジェクト

・人命や多額の資産に関わるなど、絶対に不具合が許されないシステム

・高い品質と安全性が最優先されるプロジェクト

具体的には、銀行の勘定系システム、医療機器の制御システム、工場の生産管理システムなど、ミッションクリティカル(障害が許されない重要)なシステムの開発に適しています。

V字モデルを避けるべきプロジェクトの特徴

一方で、以下のようなプロジェクトにはV字モデルは不向きと言えるでしょう。

・開発を始める時点で、要件が固まっていないプロジェクト

・ユーザーの反応を見ながら、頻繁に改善を繰り返したいサービス

・市場の変化が速く、スピード感が重視されるプロジェクト

具体例としては、新しいWebサービスやスマートフォンのアプリ、企業のウェブサイトなどが挙げられます。これらの開発では、V字モデルよりも柔軟に仕様変更に対応できる他の開発モデルが選ばれることが多くあります。

V字モデルと他の開発モデルとの比較

最後に、V字モデルと他の代表的な開発モデルとの違いを比較してみましょう。V字モデルの立ち位置がより明確になります。

V字モデルとアジャイル開発

近年、Webサービス開発などで主流となっているのが「アジャイル開発」です。アジャイル(Agile)とは「素早い」という意味で、その名の通り、スピーディーで柔軟な開発を得意とします。

V字モデル

最初に全体の詳細な計画を立て、計画通りに開発を進める「計画駆動型」のアプローチ。

アジャイル開発

「計画→設計→実装→テスト」というサイクルを、1〜2週間といった非常に短い期間で何度も繰り返し、少しずつシステムを完成させていく「適応型」のアプローチ。

仕様変更への対応力を重視するならアジャイル、品質と計画性を重視するならV字モデル、という使い分けが一般的です。

▼関連記事

アジャイル開発で費用対効果を最大化しROIを早期化するWebシステム発注方法とは?

V字モデルからW字モデルへ

W字モデルは、V字モデルの弱点を補うために考案された発展形のモデルです。名前の通り、「V」が2つ並んだ「W」のような形をしています。

W字モデルの最大の特徴は、開発工程(V字の左側)と並行して、常にテストの視点を取り入れる点です。具体的には、設計書が完成した段階で、すぐにプログラマーが実装を始めるのではなく、まず「この設計書に抜け漏れや矛盾はないか」をテストチームがレビュー(検証)します。

V字モデルの弱点であった「上流工程のミスが、開発終盤まで発覚しない」というリスクを低減し、より早い段階で不具合を発見することが可能になります。

作業時間削減

システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。

システム開発が可能に

システム開発に関するお悩みは秋霜堂にご相談ください

「自社に最適な開発モデルがわからない」「途中で仕様変更が生じるかもしれない」など、システム開発には不安がつきものです。秋霜堂の「TechBand」は、単にシステムを納品するのではなく、お客様の会社にシステム開発部門をご提供するという形でビジネスの加速をサポートします。

経験豊富なエンジニアがお客様と密に連携し、アジャイル開発による柔軟な対応で「イメージと違う」といった失敗を防ぎますので、何を作るべきかという段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。

失敗しないためのシステム開発の考え方と開発パートナー選定チェックリスト

この資料でわかること

こんな方におすすめです

- システム開発を検討しているが、失敗したくない

- 開発パートナーを選定しているが、選び方がわからない

- システム開発の失敗パターンを知っておきたい

作業時間削減

システム化を通して時間を生み出し、ビジネスの加速をサポートします。

システム開発が可能に